日本のビールといえばキリン、アサヒ、サッポロ、サントリーが思い浮かびます。この中でサントリービールが中国では見かけなくなりましたが、かつてサントリービールは中国内で大きなシェアを持ち、80年代において、サントリービールは中国ビール市場の30%以上の市場シェアを占めていた時期がありました。これだけのシェアを持っていながら、2015年に中国ビール市場から撤退しています。

サントリーの中国ビール市場での成功と撤退の理由

80~90年代ごろ、日本の国内ビール市場は飽和状態になってきたこともあり、日本の大手ビール会社は海外市場に目を向けるようになりました。そして、中国市場はそのうちの一つでした。

サントリーは他社よりもいちはやく、1981年には中国で開催された国際マラソン大会を後援することでその名をアピルし始めました。そして1984年には江蘇省連雲港で中国初の中外合弁ビール工場を開設し、1996年は上海でビール、飲料事業部門を設立しました。当時の中国ビール市場はまだエリアごとに強いビールブランドがある状況で、中国全土で広がっているものはなかったのですが、その状況の中で中国のビール市場シェアの30%を占め、中国での売上高は50億円に達しました。

日系ビールメーカーの中国進出と競争環境の変化

これを受けてか、アサヒとキリンも中国市場に進出し始めました。1994年にアサヒビールが中国に進出、1996年にキリンビールが広東省に合弁企業を設立、2000年からサッポロビールは中国企業と合弁で「三宝楽」を設立し、中国現地のビール工場にビールの生産と販売をライセンスするようになりました。そしてこれとほぼ時期を同じくして、インベブ(バドワイザーブランドを持つ会社)、カールスバーグ、ハイネケンなど欧米のビール大手も中国市場に進出し始めるようになりました。

中国ビールブランドの登場により更に競争が激化

その後2002年時点で、中国のビール総生産量は2,386.83万トンに達し、世界一に躍り出ました。このころから中国現地ビールブランドも目立つようになり、華潤雪花、青島、燕京などのビールが次々と国内市場で広がりを見せるようになり、中国本土ビールや欧米ビールとも競争するような環境になりました。そして2012年にサントリーは青島ビールと提携し、各々が持つ上海法人と江蘇法人を再編し、合弁会社と合弁販売会社を設立しました。

サントリーと青島ビールが提携している間の合弁子会社の業績ですが、10社のうち2014年には6社が赤字、そのうちサントリー光明、青島ビール揚州の2社が千万以上の赤字、販売合弁会社の子会社5社もいずれも赤字という状況でした。

サントリー撤退後の戦略転換—飲料市場での成功

その後2014年にサントリーは中国の飲料事業を匯源(中国を代表する果汁飲料メーカー、近年は深刻な経営難に陥っている)に売却。そして2015年に青島ビールはサントリーが保有する合弁会社の株式50%を取得。これにより、サントリーは中国ビール市場から撤退したことになります。ウェブサイトの紹介では現在もなお製造・販売に関するライセンス契約を締結することで引き続き三得利ビールは上海、江蘇省を中心に販売を継続しているとのことですが、ネットショップで検索をかけても輸入品以外見つからないので、今ではライセンス生産品もほぼほぼなくなっているのではないかと思われます。もし間違ってたらご指摘お願いします。

サントリーがビール事業を撤退した2つの理由

現地メディアの記事によりますと、サントリーが中国市場からビール事業生産を撤退した理由として挙げられているのは、

- 小売価格が高い(当時のサントリーの1缶の小売価格が国産ビールやバドワイザー傘下のサブブランドよりも高かった)

- 低価格競争をしなかった(マーケティングコストが相対的に高く、サントリービールは華潤雪花や青島のようにコストを惜しまず低価格で販売することができなかった)

という指摘があります。しかしながら、私の中では当時のサントリービールには高価格のイメージはなく、安易に高価格だとするこの指摘に対しては疑問が残るところであります。

酒税の関係もあるのでしょうが、中国のビールは本当に安く、その低価格競争の中で勝ち抜くのはなかなか大変だったでしょう。サントリーはシェアこそ高かったとはいえ、それに見合う利益が上げられず、また今後も利益を上げていくのは難しいと考えたうえでビール事業から撤退したのではないでしょうか。実際にいまでもクラフトビール以外ではビールは相変わらず日本では考えられないような低価格で販売されており、ものによってはソフトドリンクのほうがかえって高かったりします。

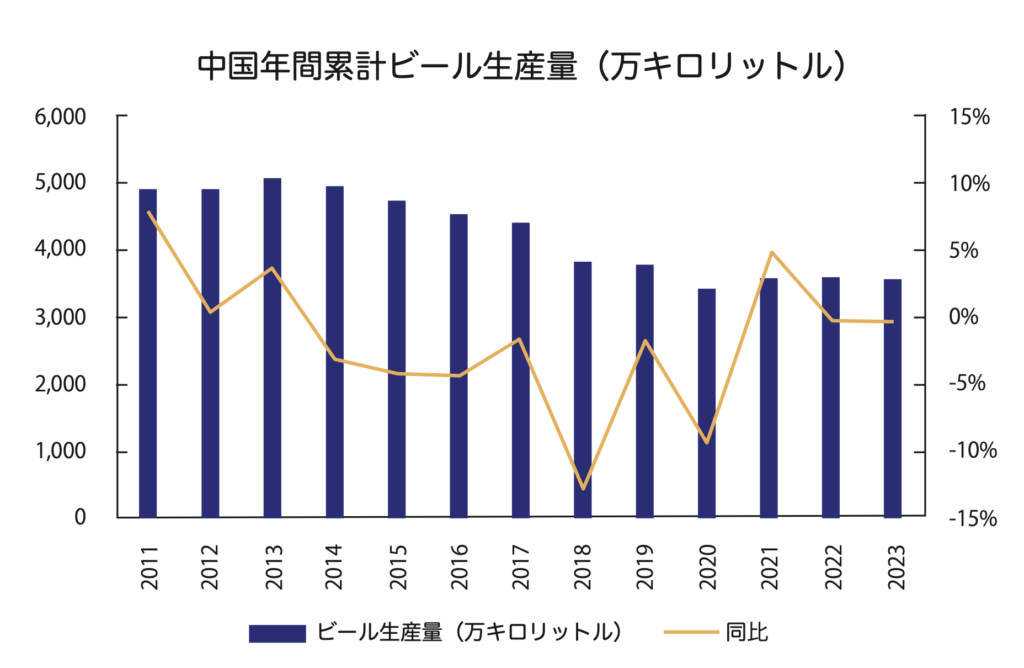

2015年に中国ビール事業から撤退という言い方をされてますが、その前後のビール市場の動きを見てみましょう。下表を見ますと、中国の年間ビール生産量は2013年がピークで、その後は基本的には下落していることがわかります。この表を見る限り、2015年を境にビール事業がから手を引いて行ったのはタイミングとして間違っていなかったといえそうです。

出典:wind,欧睿,民生証券研究院

ビール事業以外で中国市場で幅を利かせてるサントリー

撤退というとネガティブに聞こえますが、サントリーもビール事業だけの会社ではなく、ワイン、洋酒、飲料、飲食などの事業もあります。ワイン分野では2010年にサンピエール精品酒業(上海)有限公司を買収し、中国最大の輸入ワイン販売業者となり、2018年に同社の売上高は10億人民元を突破しました。ウイスキーでは米Beam社を買収していますが、2017年にビームサントリー洋酒貿易(上海)有限公司を設立し、中国市場に進出しています。

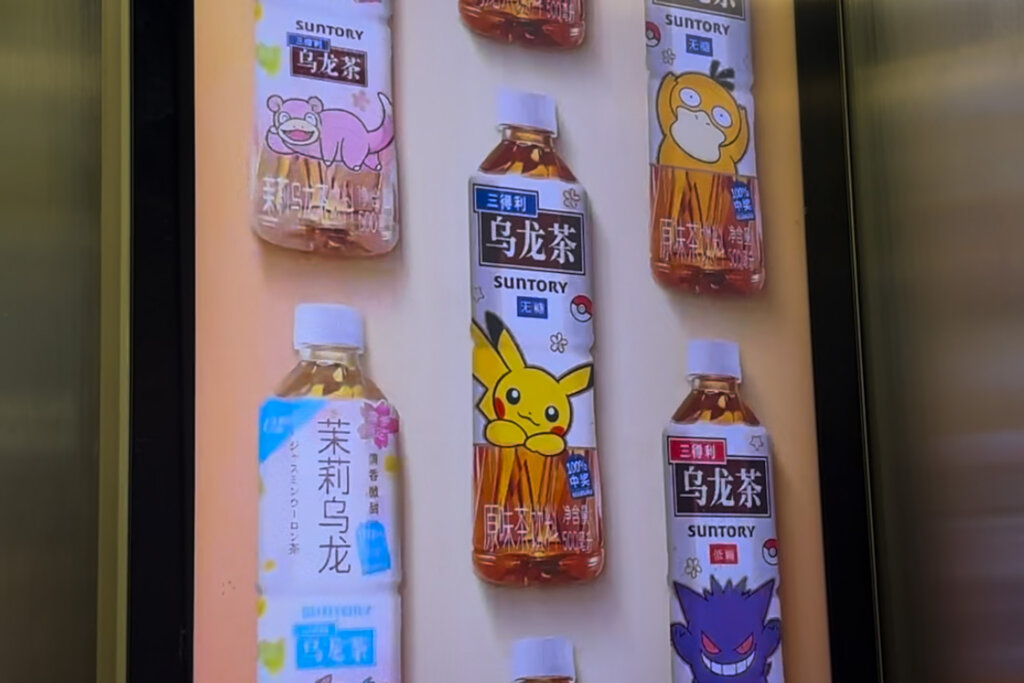

そのほかにもレストラン事業等があったりしますが、サントリーが中国市場で最も注力しているのはやはり飲料事業です。ウーロン茶をはじめとするノンアルコール飲料は、サントリーの中国での一番の事業となっており、コンビニで何か飲み物を買おうとしてサントリー商品を見かけないことはまずないと言っていいでしょう。ウーロン茶以外にもジャスミンウーロン茶も見かけますよね。

見切りをつけて他事業にリソースを移転したサントリーの決断

総じて見ますと、サントリーの中国ビール市場撤退は、

「伸びそうにない分野に見切りをつけ、他の事業にリソースを移転するという戦略的経営判断」

に基づくものだったのではないでしょうか。それが証拠に、サントリー自体は既述のように飲料事業で元気いっぱい中国で事業を継続しています。ウーロン茶もいろんな種類が出てきていますし、ジュース類も販売されています。何かと環境がよくないという声を聞きますが、店頭では毎日のように見かける商品でもあり、環境が厳しい中でも、確実に支持を得ているといえるでしょう。