コロナ肺炎の影響で中国で給与カットが続々

メイソウの給与カットに関する記事に対する関心がものすごく高いのですが、さらに調べてみるとメイソウだけでなくいろんな企業が同じようなことをしていることがわかりました。もしこれが受け入れられないようであれば辞職してもらって結構というような、従業員からすると非常に強いスタンスで企業が臨んでいることがわかります。従業員にとって厳しいでしょうが、企業にとっても非常に厳しい選択であるのはいうまでもありません。

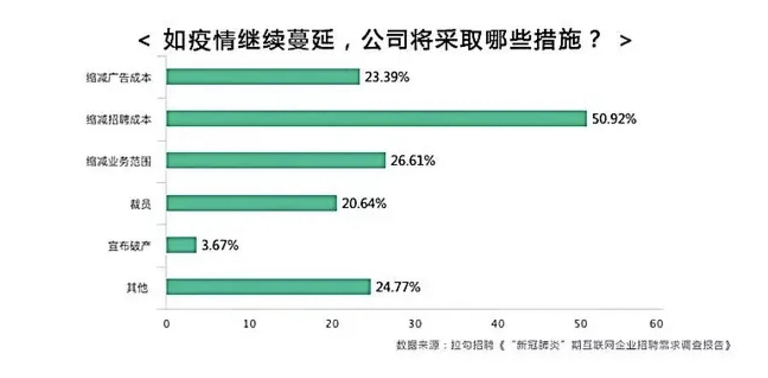

拉勾网というプラットフォームが調査データを発表しています。

今の状況が続けばどのような措置を取るのかということについてですが、リストラするという回答が20.64%となっています。50.92%という突出した数値は採用コストを縮小するというものであります。これ以外だと、広告コストの削減が23.39%あり、広告業界への影響も大きいでしょう。広告してもみんな購買行動に動いてくれなさそう、ビジネスにつながりにくいと考えると、広告というのは確かに真っ先に削減しそうなコストではあります。そして、26.61%が業務範囲の縮小と回答していますが、これとともにコストが削減されることを見越しているのでしょう。

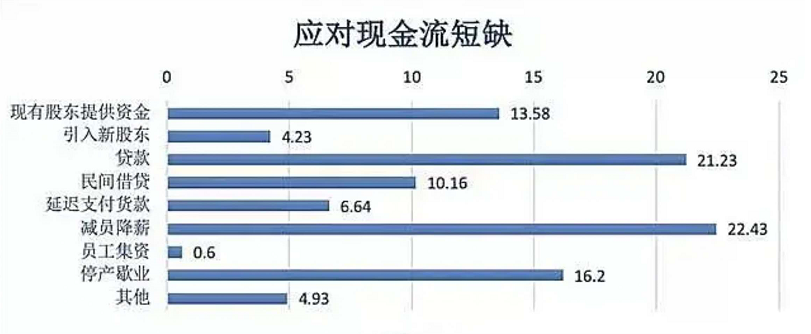

次に、清華大学経管学院も中小企業に対してキャッシュフローが不足する場合の対策に関する調査を行っています。その結果がこれです。

キャッシュフローが不足した場合の対応として最も多いのが減給で22.43%。その次が借入で21.23%、その次が株主からの資金提供とあり、これはまあ借入と同じようなものでしょう。その次の10.16%も民間借入なので、いわゆる借入を全部合わせると約45%になります。資金回収サイドから見た場合に心配すべき点としては、支払いを遅らせるというのが6.64%、休廃業してしまうというのがなんと16.2%もあります。なんとも恐ろしい結果です。

他の会社の事例を紹介します。

1.減給措置を行った企業

メイソウでやったような減給措置を行う他の会社の事例です。

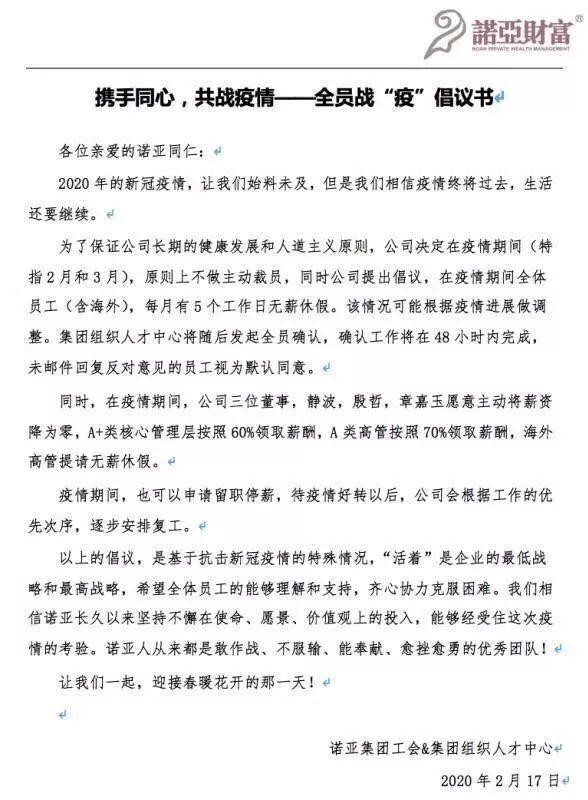

(1)諾亜財富

企業価値が約20億米ドルと評価されている、金融サービスを提供するちょっとした会社です。こちらも従業員向けにこんな通知を出しています。

主な内容ですが、

・疫情期間(特に2月と3月)は原則として人員削減しない。

・疫情期間において毎月5日間の無給休暇(状況に応じて調整)

・反対意見のメールで返信しない従業員は同意したものとみなす。

・3名の董事は疫情期間において給与は0

・A+類のコア管理層は給与60%支給

・A類高級管理職は給与70%支給

・海外高級管理職は無給休暇を申請

・疫情期間において留职停薪(給与ストップ・在職維持)し、状況が好転したから職場復帰することを申請することも可

なかなか厳しい内容となっています。ただし、あくまで減給対応で、人員削減するとまでは含まれておりません。

(2)松鼠AI(教育ベンチャーのユニコーン企業)

・全員一律5か月間給与を65%カット

・1月分は50%カット

(3)新潮伝媒

・人員を10%(約500人)リストラ

・すべての高級管理職を20%減給

・疫情期間においては歩合給無し

手元現預金の水準からすると、これだけやっても6-7が月くらいしか持たないとのこと。

2.解雇

上記は人員削減しないものの給与はカットするという事例ですが、コロナ肺炎をきっかけに解雇に踏み切る会社も見られます。

(1)兄弟連(IT研修)

全国6都市で展開しているIT研修を行っている会社ですが、北京の生徒募集を中止し、従業員の全員解雇を発表しています。

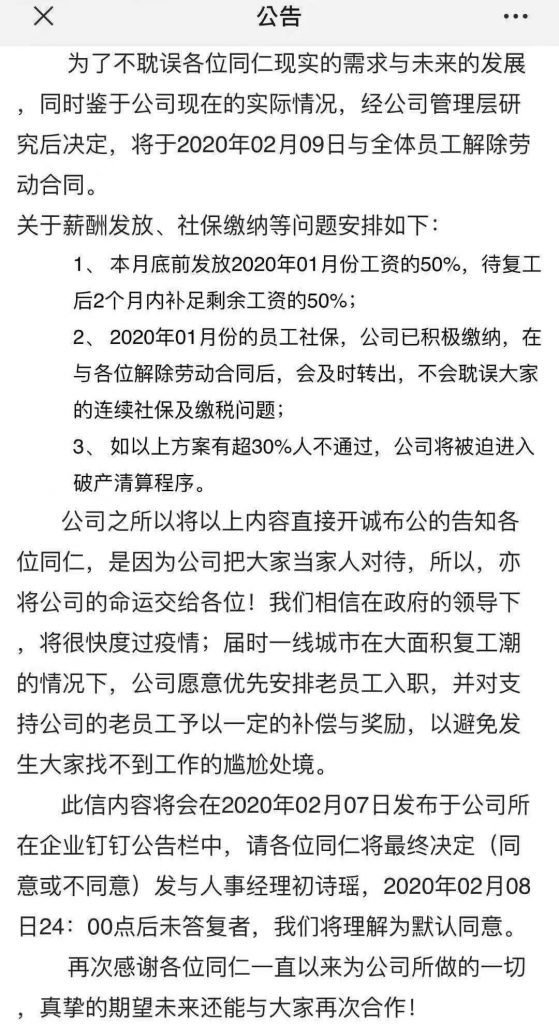

(2)K歌之王(その名の通りカラオケ)

行ったことないですが、客単価2100元もする大型豪華カラオケだそうです。従業員に対して以下の通知を出しています。

内容をかいつまんで説明しますと、

・2月9日付で全員解雇

・2月末までに1月分の給与の50%を支給。業務が回復してから2か月以内に残り50%を支払い。

・この案に反対する人が30%以上いれば破産申し立てせざるを得ない。

・2月8日24時までに反対の連絡がない場合、同意したものとみなす。

かなり強硬な内容です。ない袖は振れないといわんばかりです。ニュースサイトでもこんなバカな話があってはいけないというような内容で紹介されてます。

今後もコロナ肺炎の影響によるビジネスの低迷を理由に、会社を潰すことを選択するところが増えてくるのでしょうか。

そういえば、昨日知り合いの中国人と話をしたのですが、とある米国系企業が業務大幅減少により人員削減したいと考えているという話があり、しかしながらこのご時世大幅に人員削減するのは難しいのではないかという判断で、上に紹介したような当面給与カット、その後の状況を見て改めて人員削減するかどうかを考えるというスタンスでいるという話を聞きました。従業員からすると会社を辞めるか、給与カットを受け入れるか、二つに一つですよね。コロナ肺炎の影響に落ち着きがみられなければ、あるいは見られたとしてもこれを理由にこのような動きが増えていくかもしれませんね。